Nouveau site internet

Classé dans Uncategorized

La collection du Musée d’Art Contemporain de Téhéran

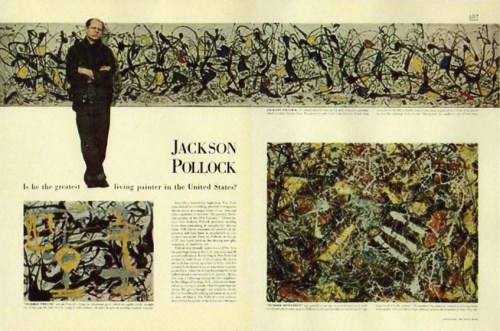

Jackson Pollock, Mural on Red Indian Ground, 1950, acrylique et laque industrielle sur panneau, 183 x 243,5 cm, TMoCA, Téhéran (source image : wikipedia)

Longtemps invisible, la très riche collection du Musée d’Art Contemporain de Téhéran (TMoCA) ouvre enfin ses portes, après des années passées dans les réserves. Une partie de ses collections sont aujourd’hui visibles. Inaugurée en 1977 – la même année que le Centre Pompidou à Paris -, à l’initiative de Farah Diba Pahlavi, la collection se voulait être un reflet de la création contemporaine en Iran ainsi que dans le reste du monde. Les fonds qui finançaient les acquisitions d’œuvres étaient pris sur les revenus de la manne pétrolière, dont le Shah d’Iran avait fait bondir les cours à partir de 1973. C’est environ 4 millions de dollars qui furent dépensés pour l’acquisition de la collection, aujourd’hui valorisée entre 2,5 et 3 milliards de dollars (Terada Yuki, « History of the TMoCA », Translation, History and Arts: New Horizons in Asian Interdisciplinary, p. 98). La collection est riche de près de 3.000 œuvres au total et environ 300 œuvres d’art occidental, de grande valeur historique pour la plupart.

Quatre conseillers aidèrent à la formation de cette collection : les critiques d’art et historiens de l’art américains Donna Stein et David Galloway, le 1er directeur des collections, Kamran Diba, l’architecte du musée et cousin de Farah Diba et enfin le chef du personnel du cabinet de Farah Diba, Karimpasha Bahadori. Tous les cinq se firent aider par les présidents de Christie’s et de Sotheby’s ainsi que des marchands Ernst Beyeler et Tony Shafrazi (Interview avec Farah Diba Pahlavi : https://www.theguardian.com/world/2012/aug/01/queen-iran-art-collection).

L’architecture du musée est l’image de la collection : il mêle des éléments de l’architecture traditionnelle iranienne (comme les « badgirs » ou les tours du vents au centre du bâtiment) avec des éléments inspirés de l’architecture américaines ou européennes comme la rampe hélicoïdale inspirée du Guggenheim Museum de Frank Lloyd Wright, ou les formes simples et géométriques utilisées par Jose Luis Sert (Fondacio Juan Miro, Barcelone).

L’installation du musée dans le parc Laleh (ancien parc Farah), aux côtés du récent musée du tapis (inauguré par Farah Diba quelques mois auparavant), se voulait ouvert et accessible, tout comme le jardin de sculptures qui l’entoure (on peut y voir Calder, The Prickly Pear, Max Ernst, Capricorne ou Moore, Reclining Figure).

Au moment de la Révolution Islamique en février 1979, les œuvres intégrèrent les réserves pour y rester de nombreuses années. A partir de 1999, sous le mandat de Khatami, quelques œuvres sortirent des réserves et furent prétées à l’occasion d’expositions à des musées (l’oeuvre de Ernst à Paris en 2002, le portrait de Trinidad Fernandes par Van Dongen au Boijmans de Rotterdam en 2010, le Pollock à Tokyo en 2012 par exemple) . Mais il a fallut attendre 2013 et l’arrivée de Rohani pour voir émerger la volonté de faire connaitre la collection et d’engager d’éventuels prêts à d’autres institutions. En 2015, plusieurs accords sont esquissés pour faire voyager la collection aux États-Unis. Suite à l’échec de cette première tentative, c’est finalement avec les Musées de Berlin (SMB) et le MAXXI de Rome qu’un accord définitif est trouvé : les 4,3 millions d’euros demandés par Téhéran sont finalement réunis : 2,8 millions par Berlin et 1,5 par Rome (http://www.economist.com/news/books-and-arts/21712147-nail-biting-international-diplomacy-behind-putting-blockbuster-exhibition-sending).

Suite à des différents d’ordre politiques, l’exposition n’a pu avoir lieu et fut annulée à la dernière minute. Les œuvres choisies pour cette exposition itinérante sont finalement présentées du 7 mars au 16 juin 2017. Je présente ici seulement trois œuvres ; je renvoie au catalogue de l’exposition publié par le musée à l’occasion de l’exposition.

Max Ernst, Histoire naturelle, 1923

Max Ernst, Histoire Naturelle, 1923, huile sur plâtre, déposée sur toile (source image : teheransammlung.de)

La peinture Histoire naturelle de Max Ernst est une œuvre majeure des collections de la République Islamique d’Iran. Réalisée en 1923 pour la chambre à coucher de Gala et Paul Eluard, dans leur résidence du 4 rue Hennocque, à Eaubonne, près de Paris, c’est le plus important des six panneaux réalisés par Ernst, alors que celui-ci réside chez le couple Eluard. Redécouvert par Cécile, la fille de Paul et Gala Eluard en 1967, l’ensemble fut déposé entre octobre 1967 et février 1968 par le peintre Gérard Guyomard. C’est Max Ernst lui-même qui a supervisé cette opération, décidé des formats définitifs et donné des titres à chaque panneau. L’ensemble fut ensuite exposé à la galerie André François Petit au printemps 1969, avec comme titre, le recueil d’Eluard : « Capitale de la douleur ».

Les six panneaux se répartissent de la façon suivante :

- Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis, MNAM-CCI, Centre Pompidou

- La Porte avec les mains (sans titre), Hanovre, Sprengel Museum

- Entrez, sortir, Tokyo, Kawamura Memorial DIC Museum of Art

- Papillons, Erstein, collection Würth

- Au premier mot limpide, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

- Histoire naturelle, Téhéran, Museum of Contemporary Art

De gauche à droite : Max Ernst, Sans titre (Entrez, sortir), Tokyo, Kawamura Memorial DIC Museum of Art / Sans titre, (la Porte avec les mains), huile sur bois, 205 x 79 cm, Hanovre, Sprengel Museum / Papillons, Erstein, collection Würth.

Max Ernst, L’œuvre (Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis), MNAM-CCI, Centre Pompidou / Au premier mot limpide, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

On perçoit ici l’importance du panneau de Téhéran, en raison de l’ambition du sujet et de la complexité des éléments présents. Le panneau est coupé en deux, par un arbre ou un poteau électrique. A gauche, une grande plante avec des fruits rouges fait le lien avec le panneau de Düsseldorf. Le sol présente une sorte de cartographie, que Ernst réutilisera dans l’œuvre Le Jardin de la France (1962, MNAM-Centre Pompidou) notamment. Un grand cactus laisse apparaître ou donne naissance un animal fantastique. Des grandes fleurs bleues rythment l’espace et laissent voir un couloir fermé par une porte. Au-dessus de ce mur, deux tamanoirs surgissent de nulle part. L’ensemble est traversé par les thèmes de la gestation, du rêve et de la sexualité hybride. L’ensemble a un sens aigu du réalisme de la scène, mais possède ce « contenu impénétrable », selon l’expression de Samuel Beckett. Les œuvres sont empruntes des théories freudiennes sur le rêve en vogue à l’époque, qui seront exploitées plus tard avec le surréalisme, à partir de 1924.

Les peintures que Max Ernst réalise ici pour le couple Eluard est à mettre en lien avec la nature de la relation qui les unie : une collaboration qui commence en 1921, à la suite d’une rencontre du couple avec le peintre à Cologne. Le couple achète au peintre Célèbes (1921, Tate Gallery, Londres – ancienne collection Roland Penrose) et Œdipus Rex (collection particulière). Pour Werner Spies, les œuvres achetées par Eluard et son épouse « mingle menace and comedy and defy interpretation. They also reveal the painter’s erudition, vast knowledge, culled from voracious reading, familiarity with myth and Freudian theories, and sharp, often acid wit » (Werner Spies, Max Ernst, A Retrospective, Metropolitan Museum of Art, New York, 2005, p. XV). Une analyse qui vaut tout à fait pour cet ensemble décoratif, malheureusement démembré.

Max Ernst, Célèbes, 1921, 125 x 107 cm, Tate Gallery, Londres / Œdipus Rex, 1922, 93 x 102 cm, collection particulière

Eluard et Ernst collaboreront ensuite ensemble pour l’ouvrage Les Malheurs des Immortels, dont les illustrations sont tout à fait dans l’esprit onirique et dérangeant des panneaux de l’appartement du couple Eluard : union charnelle du végétal et du mécanique (thème privilégié de deux grands amis de Ernst, Picabia et Duchamp), dans un paysage glacé et neutre. Le panneau de Téhéran est donc essentiel dans l’œuvre de Ernst, de par son sujet, les thèmes présents, mais surtout par cette forme de collaboration qui a certainement innerver la création des panneaux. Une œuvre à trois cerveaux, une sorte de cadavre exquis, avant que son usage ne soit généralisé – imposé – par André Breton dans les années surréalistes à venir.

Max Ernst et Paul Eluard, Les malheurs des Immortels : révélés par Paul Eluard et Max Ernst, Paris, librairie Six, 1922, 25 x 19 cm, Collection Timothy Baum, New York (source image : W. Spies, 2005, p. 271).

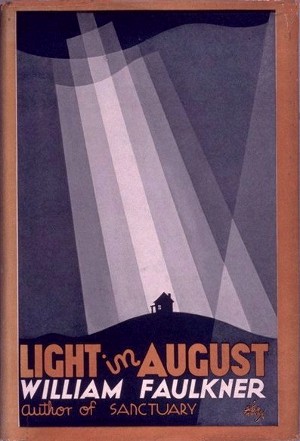

Willem de Kooning, Light in August, 1946

Willem de Kooning, Light in August, 1947 (source image : crédit personnel)

En plus de Light in August, le TMoCA possédait une autre toile majeure de De Kooning, Woman III, de 1953. Récemment, la toile a été échangée contre une édition du Livre des rois de Ferdowsi, (dit « The Houghton Shahnameh ») datant de la première moitié du XIVème siècle. La toile de De Kooning avait été largement sous-évaluée, ce qui valu au TMoCA la décision de ne plus se séparer d’œuvres de la collection.

L’année 1947 marque un tournant décisif dans la carrière de De Kooning : il quitte progressivement une longue phase de maturation, laissant derrière lui une figuration de type surréaliste et européenne, pour improviser des compositions sur le thème du corps humain, surtout féminin. Son ami Arshile Gorky, très proche du peintre dans cette période d’après-guerre, l’incite à aller dans la voie de la défiguration, en s’inspirant des toiles de la période cubiste (1912/1913) de Picasso, alors très appréciée à New York. Les toiles sont alors largement improvisées, comme celles de son ami Gorky, toujours sous l’influence des artistes parisiens arrivés pendant la guerre à New York (Yves Tanguy ou André Masson par exemple qui pratiquent l’improvisation ou des peintures les yeux fermés).

Arshile Gorky (droite) et Willem de Kooning, New York, ca. 1937, photographie noir et blanc, Oliver Baker, 21 x 21 cm, Archives of American Art, Washington (source image : aaa.si.edu) / Arshile Gorky, The Betrothal, 1947, 128 x 100 cm, Yale University of Art, The Katherine Ordway Collection (source image : arthistoryarchive.com)

1947 est donc marqué à la fois par une libération du geste, une concentration du motif sur le corps humain ainsi que par une restriction de sa palette vers le noir et blanc. Dans cette période d’après-guerre, suite aux destructions en Europe et à l’ouverture des camps de concentration (de nombreux peintres américains sont d’origine européenne – comme de Kooning), de nombreux peintres s’interrogent sur l’acte même de peindre et tentent d’aller à la source de la peinture en en restreignant au maximum les moyens (Cf. Repartir à zéro : 1945/1949, catalogue d’exposition, Musée des Beaux-arts de Lyon, Lyon, 2008).

Le manque de moyens financiers forcent De Kooning – comme Pollock au même moment – à utiliser des laques industrielles, comme il l’avait dit à Harold Rosenberg : « I needed a lot of paint…. I could get a gallon of black paint and a gallon of white paint-and I could go to town » (cité par Mark Stevens et Annalyn Swan, de Kooning : An American Master New York, Alfred A. Knopf, 2004, p. 245).

Cette décisive série de peintures noires furent exposées pour la plupart dans sa première exposition monographique, à la Charles Egan Gallery de New York, en 1948, exposition sans catalogue malheureusement. (Sur le thème des peintures noires : cf. Stephanie Rosenthal, Black Paintings : Robert Rauschenberg, Ad Reinhardt, Mark Rothko and Frank Stella, Hatje Kantz, 2007).

William Faulkner, Light in August, couverture de l’édition originale, 1932 (source image : wikipedia)

Cette œuvre de Kooning renvoie au roman noir de Faulkner, Light in August de 1932. Peu d’œuvres de Kooning font explicitement mention d’un roman, comme cette toile. Cependant, plusieurs auteurs ont relevés les liens qui unissent la série des Women (à partir de 1950) à la littérature contemporaine : Irving Sandler par exemple les relie avec un extrait du Tropique de Capricorne de Henry Miller (Le Triomphe de l’art américain, tome 1, p. 133).

Selon Candace Waid, la toile Light in August est une évocation du meurtre d’une femme de 41 ans, Joanna Burden, décrit par William Faulkner en 1932 dans le roman Light in August :

« De Kooning’s painting portrays wombs of unconscious thought pictured through circles and cycles that advance a narrative of striking lushness, beauty, and literary, as well as social and political, exegesis », Candace Waid, The Signifying Eye : Seeing Faulkner’s Art, p. 252 : .

Le meurtre de Joanna Burden par l’outsider Joe Christmas n’est pas décrit directement par Fauklner, mais selon Candace Waid, le large cercle noir au bas de la toile renverrai donc à la maternité, thème qui traverse l’ensemble du roman. Cette vision dramatique et pessimiste, traversée de références au roman noir, contraste fortement avec la vision mystique et spirituelle de Newman (cf. son texte The Sublime is now). Nous ne sommes pas du tout dans la vision émersonienne de la nature ou de la lumière, développée par Rothko, deux peintres auxquels il est souvent rapprochés. (Pour les détails de la relation De Kooning / Faulkner, cf. Charles Stuckey, « Bill de Kooning and Joe Christmas », Art in America, 68, 3 March 1980, 71).

Jackson Pollock, Mural : On Indian Red Ground, 1950

Jackson Pollock, Mural on Indian Red Ground, 1950, acrylique et laque sur panneau, 183 x 243,5 cm, TMoCA, Téhéran (source image : wikipedia)

L’œuvre de Pollock est certainement la plus importante de la collection du TMoCA. Ancienne collection de l’ancien directeur du MoMA de 1973 à 1988, William S. Rubin, la toile a été vendue au musée en 1973 par Ernst Beyeler. Elle est sortie d’Iran en 2012 pour l’exposition du centenaire de Pollock à Tokyo.

L’œuvre date de la fin de la période dripping qui s’étend de 1947 à 1950. La composition a donc été murie par plusieurs années d’expérience de la technique du dripping et est ici particulièrement achevée. Ces trois années représentent, dans la carrière de Pollock, une période de calme, avant de retomber dans une consommation excessive d’alcool, qui le conduira à la mort, dans un accident de voiture, en 1956. Lui aussi, à la fin de sa vie, à partir de 1952, passera par une période de toiles noires, passionnantes et méconnues.

L’œuvre du TMoCA est essentielle car elle synthétise les influences que Pollock a reçues au cours des années 1947/50 : les petits formats de son ami Mark Tobey qui présentent la même technique all over et qu’il avait pu voir au cours d’une exposition collective de 1944 à la Williard Gallery à New York. Une autre influence forte fut la série des Constellations de Miro, qui étaient aussi visibles à New York à cette époque.

1950 marque aussi le début d’une période difficile pour Jackson dans la mesure où le grand article publié dans Life, daté du 8 août 1949, le fait basculer dans une notoriété à laquelle il n’était pas préparée. L’article le fait entrer dans une phase où la pression des galeries et des institutions fut très forte : l’expressionnisme abstrait avait été choisi par les institutions américaines pour représenter et incarner le rêve américain d’après-guerre : il remplaçait ainsi le réalisme académique de type Norman Rockwell, que les Soviétiques utilisaient abondamment à des fins de propagande. Après l’avoir fait sortir de sa gangue « communiste », il fallait que l’expressionnisme abstrait devienne l’iconographie officielle des Etats-Unis (pour le détail de cette histoire, cf. Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne ?, 1983)

Life Magazine, 8 août 1949 (source image : yalebooks.files.wordpress.com)

La couleur rouge du fond et son titre « on Indian Ground », marquent les liens intenses qui unissent Pollock, né dans le Wyoming, aux indiens et à leur technique de peinture au sable, réalisées sur le sol. Leur danse en cercle, autour d’un feu, a aussi certainement marqué le peintre : Pollock réalisait ses peintures alors que celles-ci étaient installées sur le sol, en tournant autour de celles-ci. C’est la seule œuvre de Pollock – à notre connaissance – qui présente une indication aussi précise et explicite à la fois au sol, aux Indiens et à la couleur terreuse rouge/ocre, aussi très utilisée par les Indiens. L’indication « mural » indique aussi le basculement à 45º, du sol où il a été réalisé, vers le mur vertical. Rappelons enfin que Pollock a été formé – comme l’essentiel des artistes de sa génération – aux Works Progress Administration et Federal Progress Administration, organisations des années 1930, dans le cadre du New Deal, qui aidaient les artistes et les faisaient réaliser des fresques dans les bâtiments officiels de l’administration. Cette toile de Pollock est incontestablement le chef d’œuvre de la collection.

Autres œuvres majeures de la collection (toutes images : travail personnel)

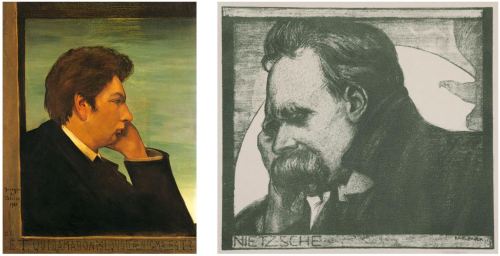

Giorgio de Chirico, Le cerveau de l’enfant, 1914

Giorgio de Chirico, Le cerveau de l’enfant, 1914, huile sur toile, 80,8 x 64,7 cm, Moderna Museet, Stockholm (Source Image : modernamuseet.se)

La toile de 1914 de Giorgio de Chirico intitulée Le Cerveau de l’enfant a fait naître chez plusieurs artistes la volonté d’explorer des horizons encore inconnus. Conservée au Moderna Museet de Stockholm depuis 1964 – acquis directement par le conservateur Ulf Linde auprès d’André Breton et versée aux collections à sa mort en 1966 -, l’œuvre a été largement commentée par Breton lui-même, exposée de nombreuses reprises et publiée plusieurs fois dans La Révolution Surréaliste notamment.

Entre 1911 et 1915, le peintre de Chirico, né en Grèce en 1888 de parents italiens, vit à Paris. Il arrive d’Italie. Avant cette courte période italienne (Milan en 1909, Florence en 1910), il a passé trois ans à Munich où il va rencontrer la peinture d’Arnold Böcklin – qui vivre longtemps à Florence et celle de Max Klinger – ainsi que la philosophie de Nietzsche et Schopenhauer. « Qu’est-ce qui avait pu attirer et fasciner le jeune De Chirico dans la pensée d’un Schopenhauer, d’un Nietzsche, d’un Weininger ? Avant toute chose bien-sûr, la force de la langue, le don de la formule, la justesse de leur expression qui leur étaient communs » (Wieland Schmied, « L’art métaphysique de Giorgio de Chirico et la philosophie allemande », in Cat. Expo. De Chirico, Centre Pompidou, Paris/Haus der Kunst, Munich, 1983, p. 95).

De Chirico, Autoportrait, 1911, huile sur toile, 72,5 x 55 cm, coll. part. Karl Bauer, Friedrich Nietzsche, Staatliche Graphische Sammlung, Munich.

Dès son arrivée à Paris, en juillet 1911, il est repéré par le marchand Paul Guillaume qui présente ses toiles dans sa galerie. Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Aragon et Blaise Cendrars vont être fascinés par sa peinture qualifiée de « métaphysique » par Apollinaire. Il sera très présent dans la revue Les Soirées de Paris entre 1912 et 1914.

En 1914, le vocabulaire caractéristique de Chirico est en place : gares et places vides, statues et personnages esseulés, grandes perspectives à la manière du Quattrocento. Chirico ne regarde pas que l’art ancien mais aussi la peinture du Douanier Rousseau, célèbre depuis le fameux banquet que ses amis lui avaient organisé au Bateau-Lavoir en 1908. Comme le signale William Rubin en reprenant l’idée de Robert Melville, le Cerveau de l’enfant pourrait avoir été inspiré par le Portrait de Pierre Loti d’Henri Rousseau :

Henri Rousseau, Portrait de Monsieur X (Pierre Loti), 1906, Kunsthaus, Zurich (Source Image : kunsthaus.ch)

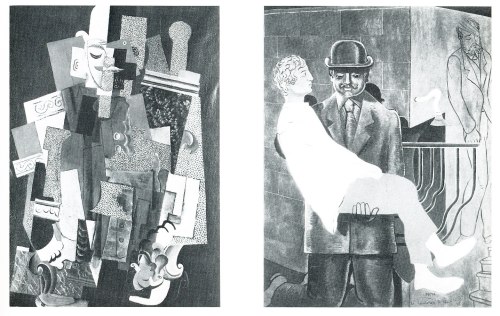

Si la toile de Chirico trouve son origine à la fois dans l’art ancien et dans la peinture d’Henri Rousseau, elle a surtout été une source d’inspiration pour Picasso – qui fut très inspiré par Chirico entre 1914 et 1915 – ainsi que pour Max Ernst. William Rubin, dans son texte de 1982, présente deux toiles qui furent directement inspirées par cette toile. Picasso ou Ernst avaient pu voir la toile chez Paul Guillaume, ou bien chez Apollinaire.

Picasso, L’homme au chapeau melon assis dans un fauteuil, 1916, The Art Institute, Chicago. Ernst, Pietà ou La Révolution la nuit, 1923, The Tate Gallery, Londres. « Les paupières semi-circulaires abaissées et la longue moustache de la tête somnolente de l’oeuvre de Picasso ne laisse aucun doute quant à son modèle« . W. Rubin. (Source Image : Cat. Expo., Paris/Munich, 1983, p. 25)

En 1922, Paul Guillaume organise une exposition monographique sur De Chirico, c’est sans doute à cette occasion que Louis Aragon lui donne le titre qu’elle a aujourd’hui. André Breton profite de l’événement pour publier dans le numéro de mars 1922 de Littérature une reproduction du Cerveau de l’Enfant une lettre de Chirico accompagné d’un texte de Roger Vitrac. C’est surtout à partir de cette date que la critique s’intéresse de près à Chirico – qui a depuis totalement abandonné ce style métaphysique qui a tant plu aux surréalistes – : Aragon et Benjamin Péret écrivent des articles, des comptes-rendus paraissent. Chirico aura une importance décisive pour la naissance du surréalisme. André Breton fera paraître un texte où il raconte sa rencontre fortuite avec l’œuvre, exposée dans la vitrine de la galerie Paul Guillaume, et qui le force, comme irrésistiblement attiré, à descendre précipitamment de l’autobus. Dès le premier numéro de la revue La Révolution surréaliste du 1er décembre 1924, on trouve des récits des rêves de Chirico.

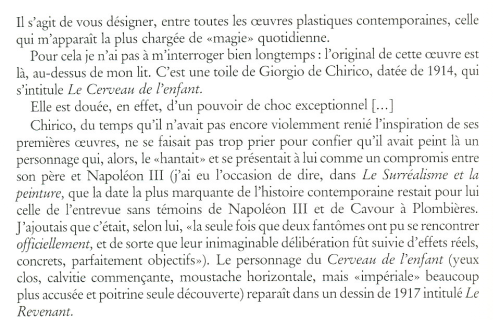

Breton commentera plusieurs fois et en détail ce tableau qu’il conservera pendant près de quarante ans. Une lettre à Robert Amadou témoigne de l’importance que le pape du surréalisme lui accordait, en particulier sur la figure du père, omniprésente dans l’œuvre :

Giorgio de Chirico, Le Revenant (Le Retour de Napoléon III, Napoléon III, Carvour), 1917/1918, Musée national d’art moderne, Paris.

Lettre d’André Breton à Robert Amadou. Reproduite dans Cat. Expo. De Chirico, Paris/Munich, 1983, p. 282/283. Le texte complet et les notes de Breton reproduites en intégralité comportent plus de détails sur l’œuvre et sa reproduction.

En 1950, dans Almanach surréaliste du demi-siècle, André Breton publiera une version du Cerveau de l’enfant avec les yeux ouverts, sorte de ready-made modifié, proche du L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp, mais sans avoir eu à ajouter de postiche.

André Breton après Giorgio de Chirico, Le réveil du cerveau de l’enfant, publié dans la NEF, n° 63-64, mars-avril 1950, « Almanach surréaliste du demi-siècle », hors-texte, p. 145.

Breton conservera longtemps la toile chez lui, comme en témoigne Julien Gracq : « J’ai toujours été surpris par Le Cerveau de l’Enfant, si longtemps accroché au mur de la rue Fontaine » (Carnet du grand chemin, p. 291). Il décrira ailleurs l’œuvre, plus en détail : « Rien n’a changé ici depuis sa mort : dix ans déjà ! Quand je venais le voir, j’entrais par la porte de l’autre palier, qui donnait de plain-pied sur la pièce haute. Il s’asseyait, la pipe à la bouche, derrière la lourde table en forme de comptoir sur laquelle le fouillis des objets déjà débordait – à sa droite, alors au mur, le Cerveau de l’enfant de Chirico -, peu vivant lui-même, peu mobile, presque ligneux, avec ses larges yeux pesants et éteints de lion fatigué, dans le jour brun et comme obscurci par des branchages d’hiver … » (texte de 1976).

En 1964, Breton finira par vendre Le Cerveau de l’enfant 250.000 Frs. à Ulf Linde, pour le Moderna Museet de Stockholm, ce qui le met à l’abri du besoin pendant quelques temps. Elle lui permet aussi d’acquérir la grande sculpture « Uli » de Nouvelle Irlande, qu’il espérait acquérir depuis longtemps et qui trône sur son bureau sur cette photographie :

« Uli » dans l’appartement d’André Breton (Source Image : andrebreton.fr)

L’autre peintre qui fut le plus impressionné par l’oeuvre fut Yves Tanguy, qui fut comme happé par la puissance auratique de l’oeuvre : « En 1923, d’une plate-forme d’autobus, Yves Tanguy aperçoit le tableau Le Cerveau de l’enfant exposé dans la vitrine de la galerie de Paul Guillaume. Il saute du bus en marche pour le voir de plus près. Sans le savoir, André Breton reproduit la même réaction, six ans plus tard, quand, apercevant ce même tableau, il saute lui aussi de l’autobus en marche. À force d’insistance, Breton réussit à acheter ce tableau qui restera chez lui jusqu’à sa mort » (Agnès de la Beaumelle, Yves Tanguy, Cat. Expo., Musée national d’art moderne, Paris, 1983, p. 173.). L’œuvre n’eut pas d’écho direct ou même indirect dans son travail : « Ses premiers tableaux ne portent pratiquement aucune trace de cette révélation fondatrice, au plus quelques perspectives forcées, des espaces comme des théâtres vides en attente d’acteurs, un temps comme suspendu » (Didier Ottinger, Yves Tanguy, l’univers surrréaliste, Cat. Expo., Quimper/Barcelone, 2007, p. 18).

Yves Tanguy, L’anneau d’invisibilité, 1926, 99 x 72 cm, collection particulière (Source Image : Cat. Expo., Yves Tanguy, Barcelone/Quimper, 2008, p. 59).

Le Cerveau de l’enfant fait donc parti de ces œuvres germinales qui suscitèrent de nombreuses réactions de la part de nombreux artistes : Picasso, Ernst, Tanguy, le tout orchestré par André Breton qui assura sa fortune critique et historique.

Jan van Eyck, La Vierge de Lucques, 1435/1440

La Vierge de Lucques peinte par Jan van Ecyk, conservée au Städel Museum de Francfort-sur-le-Main, provient de l’ancienne collection de Charles II, duc de Parmes et de Lucques. C’est lui qui donna son nom au panneau peint par Van Eyck. Le panneau, dont il manque probablement le pendant, fut vendu au roi des Pays-Bas Guillaume en 1841 et fit son entrée au Städel Museum dès 1850. Il s’agit de l’une des dernières œuvres peintes par Van Eyck.

La Vierge est présentée sur un trône orné de lions qui évoquent celui du roi Salomon, qui était orné de douze lions (1 Rois 10:20). Van Eyck superpose à cette iconographie largement connue au XVe siècle, celle du trône de la sagesse sur lequel la Vierge est généralement assise. L’apport le plus intéressent de l’œuvre consiste dans l’évolution par rapport à des sujets similaires traités par son maître Robert Campin. On pourra ici comparer la Vierge de Lucques avec la Vierge dite « Salting » ou « Vierge à l’écran d’osier » (1425/1430 – Londres, National Gallery) :

Peint seulement à quelques années d’écart, on remarquera surtout que si Robert Campin humanise la Vierge en la plaçant un contexte domestique, Van Eyck divinise la Vierge et la place dans un monde d’une autre nature que le nôtre. L’auréole de la Vierge simule un écran de cheminée en osier : tous les symboles divins sont dissimulés dans un monde commun, domestique. Chez Van Eyck, tout au contraire, la continuité des deux mondes n’est pas mise en avant, au contraire : la taille de la Vierge elle-même qui prend la place d’un autel dans une petite chapelle. Le baldaquin et le tapis souligne la centralité de la figure et assoie la valeur divine – royale – de la Vierge. La Vierge de Robert Campin est assise sur une étroite banquette en bois : la Vierge d’humilité de Campin fait place à une Vierge de majesté de Van Eyck. D’ailleurs, les objets dans le panneau de Francfort sont souvent coupés : ils ont surtout une valeur de symbole. Campin ne coupe pas les objets par le cadre de l’oeuvre.

L’oeuvre fut admirée par Rainer Maria Rilke qui, dans son Testament (rédigé vers 1922 mais publié uniquement en 1972) : « Je m’absorbais dans la contemplation de la planche étalée sous mes yeux. C’était la Vierge de Lucques de Jean Van Eyck, la gracieuse Vierge au manteau rouge tendant à l’enfant assis, très droit, et qui tète avec gravité le sein le plus charmant. Et tout à coup je désirai, je désirai, oh ! je désirai de toute la ferveur dont mon cœur a jamais été capable, je désirai d’être non pas l’une des petites pommes du tableau, non pas l’une de ces pommes peintes sur la tablette peint de la fenêtre – même cela me semblait trop de destin… Non : devenir la douce, l’infime, l’imperceptible ombre de l’une de ces pommes -, tel fut le désir en lequel tout mon être se rassembla. Et comme si un exaucement était possible, ou comme si ce souhait à lui seul accordait à l’esprit une pénétration miraculeusement sûre, des larmes de reconnaissance me vinrent aux yeux » (Paris, Seuil, 1998, p. 43).

Classé dans Etudes en histoire de l'art

Raphaël, la Madone Sixtine, 1512/1514

Le 4 octobre 1511, un an avant la réalisation de la Madone Sixtine conservée à Dresde, Raphaël reçoit le titre de scriptor brevium, soit « rédacteur de lettres apostoliques ». Une nomination importante qui le fait entrer dans la « famille pontificale » et qui témoigne de l’ascension fulgurante dont a su faire preuve Raphaël d’Urbino. En 1511, Raphaël a achevé son cycle de la chambre de la Signature au Vatican, mais n’a pas encore achevé l’ensemble du cycle des chambres du Vatican.

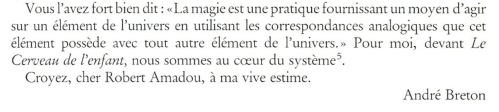

Selon Lodovico Dolce, l’un de ses premiers biographes (avec Paolo Giovio et Giorgio Vasari), Raphaël recevait toute la bienveillance de la part du pape Léon X : ce dernier aurait même pensé à le nommer cardinal (« Chacun pensait que le pape avait l’intention de lui attribuer la calotte de cardinal », L. Dolce, Dialogo della pittura intitolato l’Aretino, 1557, cité par B. Talvacchia, Raphaël, 2007, p. 107).

La réalisation de la Madone Sixtine s’étend de 1512 à 1514. C’est Jules II qui passa commande à Raphaël de cet important retable pour l’église San Sisto de Piacenza. C’est une sorte de remerciement envers la ville pour l’avoir soutenu dans sa guerre contre la présence française. Entourant la Vierge, on peut donc voir saint Sixte et sainte Barbe, dont les reliques sont conservées dans l’église.

Dolce, Dialogo della Pittura intitolato l’Aretino, édition de 1557.

1514, l’année de l’arrivée du retable à Piacenza, est aussi celle de la restauration de l’église San Sisto – dont le financement fait partie de cette dette envers la ville. Sous les traits de saint Sixte apparaissent donc ceux du pape Jules II : Raphaël identifie ici le défunt pape (qui décède le 21 février 1513) au saint du IIe siècle mais aussi à l’oncle de Jules II, Francesco della Rovere, qui prit le nom Sixte IV une fois nommé pape en 1471. Francesco, en prenant le nom de Sixte, honorait lui aussi saint Sixte. La présence discrète des feuilles de chêne – emblème des Rovere – sur la tunique du saint témoigne de cette filiation.

Détails de saint Sixte.

L’œuvre présente une vision, une apparition : l’ouverture du rideau et les nuées autour de la Vierge en témoignent. Tout ce qui est matériel ou terrestre – comme la tiare du pape – reste hors du monde divin, de l’apparition. Tous les personnages sont en lévitation. Daniel Arasse (Les visions de Raphaël) analyse l’œuvre et en particulier les deux anges du bas du tableau : selon lui, les anges sont mélancoliques car l’incarnation du Dieu vivant rend leur rôle de gardiens du Temple inutile. Il faut aussi souligner la façon dont Raphaël nous invite dans l’image : tout d’abord la Vierge et l’Enfant ont un regard droit et direct vers le spectateur. Saint Sixte, avec sa main qu’il pointe vers nous avec un raccourcis saisissant, a geste d’intercession. Cette apparition fulgurante entourée de nuées a beaucoup frappé l’imaginaire des peintres pré-romantiques allemands. L’histoire du tableau s’enrichit à partir de l’arrivée du tableau à Dresde en 1754. Pour faire face à un besoin d’argent, la ville de Piacenza a dû vendre le tableau. C’est Auguste III de Saxe qui fait l’acquisition de l’œuvre et l’expose à Dresde, dans sa galerie de peintures. Cette gouache de Menzel met en scène la présentation de la toile à l’électeur de Saxe.

Adolf von Menzel, Platz fuer den grossen Raffael, 1855-1859, gouache sur papier, 74,2 x 95,5 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.

Cet achat s’inscrit dans une politique d’acquisitions qui remonte sur à son père, Auguste le Fort, qui collectionnait les objets d’art précieux et curieux (exposés dans le musée de la voûte verte à Dresde – Grünes Gewolbe). A cette époque, ce sont des collections entières qui sont achetées par Auguste III : celle du comte de Waldstein (un des Vermeer du musée parmi 260 autres tableaux), celle de la comtesse de la Verrüe de Paris (L’entremetteuse de Vermeer entre autre), celle du prince de Carignan ou encore celle du duc de Modène en 1745. C’est le peintre Hyacinthe Rigaud qui est en charge de ces acquisitions majeures.

L’arrivée en 1754 du retable de Raphaël eut un retentissement considérable dans l’histoire de l’art allemand. Hans Belting a analysé cette réception dans son article « Le rêve de Raphaël : La Madone des Allemands » publié dans Le chef d’œuvre invisible. Les analyses qu’en fera Winckelmann juste avant son départ pour Rome, seront déterminantes. L’œuvre aura une grande influence dans l’émergence de la pensée romantique allemande dont l’une des volontés est de sortir de l’idée de la mort de l’art. La Madone incarnait toute la puissance du génie du peintre. Avec la Madone Sixtine, les pré-romantiques se rendirent compte qu’il était possible d’échapper à un art au service du divin et qu’il était possible d’élever l’art au rang de la religion elle-même. La Sixtine allait devenir en quelques années l’emblème de la religion vouée à l’art où la contemplation artistique vient remplacer la pratique religieuse.

Franz et Johannes Riepenhausen, Le songe de Raphaël, 1821, Musée national, Poznan.

L’œuvre du peintre allemand Riepenhausen, Le songe de Raphaël témoigne à la fois de la fascination qu’exerça l’œuvre au XIXe siècle, ainsi que du mythe autour du peintre et de la vision qu’il aurait eu à l’origine de la puissance et de la beauté de l’apparition.

L’œuvre fera l’objet de débats philosophiques entre Hegel et Schlegel à la toute fin du XVIIIe siècle : Schlegel, prenant exemple sur la Madone, considère que c’est devant l’œuvre d’art elle que l’on doit s’agenouiller et non devant la figure de Christ lui-même : « Qui ne voudrait se prosterner à côté de ces orants devant la grandiose Vierge ? ». Son interlocuteur lui répond : « Nous vous rejoignons volontiers dans cette dévotion, même si chacun de nous l’entend à sa manière » (in Les Tableaux, Christian Bourgois, Paris, 1988, p. 117). Plus loin, Schlegel affirme même que le culte des images ne serait pas » un mal bien grand si le prêtre a pour nom Raphaël » (p. 122). La Madone a donc contribué à affirmer la puissance de l’art et de l’artiste, dans le cadre d’un questionnement sur la puissance – toujours douteuses – des images de Dieu dans un contexte protestant.

Plus tard, Goethe, Wagner puis Nietzsche seront attirés voire fascinés par l’œuvre. Nietzsche, dans Humain trop humain, défait le mythe de l’artiste inspiré et traversé par une vision : « Raphaël n’a pas fait un pas pour suivre la piété exigeante et extatique de certains de ses clients : il a gardé sa loyauté, même dans ce tableau exceptionnel (…) la Madone de la chapelle Sixtine (sic). Là, lui vint l’idée de peindre une vision : mais une vision telle que de nobles jeunes hommes sans « foi » peuvent en avoir aussi (…). Que les anciens qui sont habitués aux prières et aux adorations, pareils au digne vieillard de gauche, vénèrent quelque chose de surhumain : nous autres jeunes – ainsi semble nous dire Raphaël – nous voulons tenir pour la jolie fille de droite qui, de son regard provoquant et nullement dévôt, s’adresse aux spectateurs comme pour leur insinuer : ‘N’est-ce pas ? cette mère et son enfant, c’est un spectacle plein d’agrément et d’invite’ » (Nietzsche, Humain trop humain, § 73 ‘Loyauté dans la peinture’). Vassili Grossman publiera en 1955 un texte émouvant sur l’œuvre alors que celle-ci se trouve à Moscou. Extrait :

« Au printemps 1945, la Madone a vu le ciel nordique. Elle est venue chez nous, non en invitée, non comme une étrangère de passage, mais avec des soldats et des chauffeurs, sur des routes défoncées par la guerre, elle fait partie de notre vie, elle est notre contemporaine.

Tout lui est familier ici, notre neige, la boue froide de l’automne, la gamelle cabossée du soldat avec sa soupe claire, et la tête d’oignon ramollie qui accompagne la croûte de pain noir.

Elle a marché avec nous, elle a roulé pendant un mois et demi dans un train cliquetant, elle a épouillé les cheveux sales et doux de son enfant.

Elle est contemporaine de l’époque de la collectivisation » (V. Grossman, La Madone Sixtine, Interférences, Paris, 2003).

Détail de la Vierge et de l’Enfant.

La Madone Sixtine est visible en permanence dans la première salle de la Gemäldegalerie de Dresde.

Classé dans Etudes en histoire de l'art

Paul Gauguin, Parau Api, 1892

Paul Gauguin, Parau Api (les nouvelles du jour), 1892, Albertinum Museum, Dresde.

Cette toile de Paul Gauguin est la seconde version de Femmes de Tahiti que le peintre réalise au cours des premiers mois de son arrivée à Tahiti. Quelques mois avant de quitter définitivement Paris, il explique simplement sa démarche au journaliste Jules Huret :

« Je pars pour être débarrassé de l’influence de la civilisation. Je ne veux faire que de l’art simple ; pour cela j’ai besoin de me retremper dans la nature vierge, de ne voir que des sauvages, de vivre leur vie, sans autre préoccupation de rendre comme le ferait une enfant, les conceptions de mon cerveau avec seulement les moyens d’art primitifs, les seuls bons, les seuls vrais » (Entretien de Jules Huret et de Gauguin, retranscrit dans L’Echo de Paris, le 23 février 1891 – cf. Paul Gauguin, Oviri. Ecrits d’un sauvage, Paris, Gallimard, 1974, p. 69). Il faut préciser que Gauguin, très endetté à Paris, est poussé à quitter la France pour échapper à ses créanciers.

Quelques mois après son arrivée, Gauguin commence son récit illustré de voyage Noa Noa où l’on voit l’affection qu’il porte à l’île qu’il personnifie et à ses habitants : « Tahiti ! l’île mal explorée dont les voyageurs nous ont rapporté gravement, des fables, la voici telle que nous la montre un peintre, amoureux ainsi d’elle (…) » (Noa Noa, édition de 1924, p. 6).

La première toile – conservée au Musée d’Orsay – est donnée à Tahiti à son ami le capitaine Arnaud. Satisfait de sa toile, il décide d’en réaliser une seconde version – légèrement différente mais d’une taille très proche – qu’il envoie à son marchand de Copenhague.

Paul Gauguin, Femmes de Tahiti, 1891, Musée d’Orsay, Paris.

Les premières toiles qu’il réalise en arrivant sur l’île présentent des personnages souvent statiques où l’action est très souvent restreinte à l’essentiel. Il se concentre sur les gestes essentiels.

Ici, les femmes semblent mélancoliques et plongées dans leurs pensées. Contrairement à ce que l’on a souvent dit, Gauguin ne baigne pas dans un idéalisme béat. Dès les premières pages de Noa Noa, il interroge : « (…) la richesse inouïe de sa flore, de ses arbres, dont les noms disent la beauté, mimosas et palmiers, hibiscus, tamaris. Est-elle vraiment ce paradis ? » (p. 6 de l’édition de 1924). Le cadrage serré sur les personnages les monumentalise, et contredit leur inaction.

En arrivant à Tahiti, Gauguin ne s’éloigne pas pour autant des influences européennes, au contraire : une toile de 1891 (Worcester Art Museum) illustre sa connaissance parfaite de l’iconographie occidentale, ici, du thème antique de la mélancolie (avec la main sous le menton).

Paul Gauguin, Te Faaturuma, 1891, Worcester Art Museum, Worcester, Massachusetts.

De même pour Parau Api qui s’inspire directement d’une toile de Manet datant de 1873, intitulée Sur la plage et qu’il a pu voir au Salon à Paris en 1884. Gauguin, avant de devenir peintre, était agent de change et vivait de façon aisée. Il avait même fait l’acquisition de deux toiles de Manet en 1874. Manet restera toute vie une référence, un sommet indépassable.

Edouard Manet, Sur la plage, 1873, Musée d’Orsay, Paris.

Dans Noa Noa, Gauguin décrit une scène cocasse et l’on devine qu’il possède une reproduction de l’Olympia de Manet sur les murs de sa case. On voit aussi qu’il conserve des gravures de primitifs italiens :

« Pour m’initier au caractère si particulier d’un visage tahitien, je désirais depuis longtemps faire le portrait d’une de mes voisines, une jeune femme de pure extraction tahitienne. Un jour, elle s’enhardit jusqu’à venir voir dans ma case des photographies de tableaux, dont j’avais tapissé un des murs de ma chambre. Elle regarda longuement, avec un intérêt tout spécial, l’Olympia.

– Qu’en penses-tu ? lui dis-je. (J’avais appris quelques mots de tahitien, depuis deux mois que je ne parlais plus le français.)

Ma voisine me répondit :

– Elle est très belle.

Je souris à cette réflexion et j’en fus ému. Avait-elle donc le sens du beau ? Mais que diraient d’elle les professeurs de l’Ecole des Beaux-Arts !

Elle ajouta tout à coup, après ce silence sensible qui préside à la déduction des pensées:

– C’est ta femme ?

– Oui.

Je fis ce mensonge! Moi, le tane de Olympia ! (i.e. le mari, l’amant)

Pendant qu’elle examinait curieusement quelques compositions religieuses des Primitifs italiens, je me hâtai, sans qu’elle me vit, d’esquisser son portrait » (Noa Noa, p. 46/47 de l’édition de 1924).

Paul Gauguin, Te fare hymenee (la maison des chants), 1892, localisation inconnue.

ParauApi est visible en permanence à l’Albertinum de Dresde.

Classé dans Etudes en histoire de l'art

Bradford Junior College / Windham College, 1968

Carl Andre, Robert Barry, Lawrence Wiener

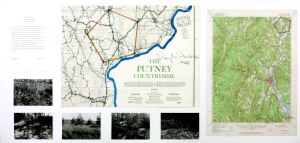

Bradford Junior College, Bradford, Mass. ; 4 fév.-2 mars 1968

Windham College, Putney, Vt. ; 30 avril-31 mai 1968

Ces deux expositions historiques organisées par Seth Siegelaub se sont déroulées en cours de l’hiver et de l’été 1968. Carl Andre, Robert Barry et Lawrence Weiner étaient les seuls artistes présents pour ces deux expositions très différentes l’une de l’autre. La première s’est déroulée à l’intérieur de la Laura Knott Gallery, dans l’enceinte du Bradford Junior College à Bradford dans le Massachusetts et présentait quelques peintures et une sculpture. La seconde ne présentait que des œuvres réalisées « in-situ » et installées à l’extérieur du Windham College, à Putney, dans le Vermont. Les deux expositions étaient accompagnées d’un symposium au cours duquel les artistes étaient questionnés et présentaient leurs intentions.

Remise en cause du point de vue accepté. Ces expositions ont reçu peu voire pas de visiteur et très peu d’écho dans la presse spécialisée ; cependant, le commissaire des expositions, Seth Siegelaub, en avait organisé la promotion lui-même en faisant venir l’influent Dan Graham comme modérateur pour le deuxième symposium et en faisant publier des articles sous des noms d’emprunts pour promouvoir ces deux événements[1]. Elles ont cependant marqué un tournant décisif à la fois dans la carrière des artistes, mais aussi pour les débuts de l’histoire de l’art conceptuel et minimal. Ces deux expositions sont habituellement présentées en France comme étant l’apogée de la remise en question par les artistes conceptuels du fonctionnement et de l’existence même du marché de l’art : en produisant des œuvres quasiment non-photographiables (celle de R. Barry notamment[2]), in-situ, avec un budget quasi inexistant (50 dollars par œuvre[3]) et détruites à la fin de l’exposition, les artistes ont voulu donner l’impression de créer de façon totalement désintéressée, produisant des œuvres totalement immatérielles, invendables, inéchangeables, seulement intellectuelles. Lucy Lippard, en partant de ce constat de dématérialisation progressive des œuvres en 1968[4], arriva finalement à la conclusion, quelques années plus tard, que ces artistes avaient échoué dans cette tentative de remise en cause du marché de l’art et qu’ils avaient finis par produire des œuvres matérielles, « vendables » et échangeables grâce une valeur économique et une cote fiable[5]. Comme si le marché les avait rattrapés et finalement dévoyés dans leur entreprise initiale de purification de l’œuvre d’art. C’est le point de vue qui prévaut généralement de ces deux expositions, rapidement devenues historiques, et pour cause. Cependant, cette analyse ne tient pas compte de l’apport majeur des recherches de l’historien américain Alexander Alberro qui avance de son côté que ces expositions ont été conçues par un publicitaire génial, doté d’un sens puissant sens des affaires, et qui répondait en réalité aux nouvelles attentes d’un marché de l’art alors en pleine transformation et en pleine explosion. Si ces deux expositions sont en effet devenues mythiques, c’est qu’elles incarnaient à la fois les dérives spéculatives du marché de l’art et le verdict sévère d’artistes qui décidèrent de ne plus produire d’œuvres « vendables », mais uniquement des œuvres de l’esprit, des œuvres conceptuelles. Bien au contraire, et c’est ce que démontre Alberro, ces expositions n’incarnent en rien une révolution qui prônerait le désintéressement de l’artiste, mais bien l’assimilation et l’imitation par les artistes des nouvelles règles économiques : celles-ci régulaient le marché et ces nouvelles œuvres fonctionnaient désormais sous ce nouveau régime spéculatif et totalement dématérialisé.

Lawrence Weiner, Staples, Stakes, Twine and Turf, en cours d’installation au Windham College, 1968 (Source Image : G. Stemmrich, Show and telling).

Dans son livre Conceptual Art and the politics of publicity [6] – qui mériterait amplement une traduction en français et une publication -, Alexander Alberro va contre les analyses habituelles en adossant ses recherches aux archives de Seth Siegelaub[7] et de Lucy Lippard[8]. Selon lui, non seulement les artistes conceptuels n’ont pas du tout remis en cause l’existence et les dérives du marché de l’art, mais au contraire, l’art conceptuel – et ces deux expositions en particulier en raison de leur caractère inaugural – officialise l’entrée de plein pied de l’économie capitaliste et spéculative dans le monde de l’art. Les règles de fonctionnement du marché sont introduites dans la conception même des œuvres. La dématérialisation de l’œuvre d’art, brillamment actée par Lucy Lippard, est calquée sur la dématérialisation monétaire. Alberro précise que cette naissance de l’art conceptuel est contemporaine de l’émergence d’un nouveau capitalisme mondial : « It was paralleled by the new kind of society that emerged in parts of the globe most affected by the force fields of multinational capitalism » (p. 2).

La genèse des deux expositions. Contrairement à l’idée largement répandue, Alberro écrit qu’à aucun moment, les premiers artistes conceptuels – Andre, Weiner, Barry, et Huebler – ont négligé le souci de la commercialisation des œuvres dématérialisées : « There was never a moment when they did not seek to market the art » (p. 4). Pour expliquer la genèse de ces deux expositions, il faut préciser que Seth Siegelaub avait eu une galerie à New York et que, pour des raisons financières, il avait été amené à fermer sa galerie. Non par manque d’activité, mais New York, à cette époque, 1964-1966, vivait une véritable explosion du marché de l’art et que les collectionneurs investissaient énormément, parfois sans discernement (engouement dû à d’avantageuses dispositions fiscales en matière d’œuvres d’art et de plus-values[9]). La concurrence était devenue trop dure et Siegelaub choisit alors d’adopter une nouvelle stratégie : fermer sa galerie et vendre les œuvres des artistes avec lesquels il travaillait en utilisant uniquement son réseau et en organisant des réunions hebdomadaires dans son appartement personnel. Rapidement, il prit conscience que les œuvres prendraient davantage de valeur – historique et par conséquent économique – en augmentant leur prestige et leur légitimité plutôt qu’en les plaçant dans des collections d’investisseurs bien conseillés[10]. Incontestablement, poursuit Alberro, Siegelaub était doté d’un très grand sens de la promotion et de la publicité[11].

Vue de l’installation à la Laura Knott Gallery, Bradford College. Au sol, l’œuvre de Carl Andre (Source Image : Alberro, p. 17).

Bradford Junior College, février-mars 1968. C’est dans ce contexte que naît l’idée de quitter New York et d’organiser une exposition « confidentielle » (mais néanmoins très bien documentée) pour, précisément, augmenter l’aura intellectuelle de ses artistes. Il est très probable que ce soit Douglas Huebler, chargé de cours au Bradford College depuis quelques années, qui conseilla ou invita Siegelaub pour cette exposition[12]. Les œuvres présentées étaient relativement « sages » comparées à celles qui seront installées à Putney quelques mois plus tard.

Vue de l’installation des œuvres de Robert Barry dans la Laura Knott Gallery, Bradford College (Source Image : Alberro, p. 110).

Robert Barry présenta une série de petites toiles monochromes datées d’août 1967, installées en carré autour d’un espace laissé vide (ill.). Une autre série de toiles similaires étaient installées très bas sur le mur, près du sol[13]. Lawrence Weiner présentait « Untitled » de 1967, une toile quasiment monochrome au châssis découpé de la série des « Removal Paintings ». Au centre de la salle, Carl Andre avait installé une œuvre récente, « Untitled (144 pieces of zinc) » de 1968 (ill.). Un symposium modéré par Siegelaub lui-même et les artistes eut lieu le jour de l’ouverture de l’exposition[14]. Chuck Ginnever, un sculpteur et enseignant au Windham College dans le Vermont, visita l’exposition et eut l’idée d’inviter ces artistes à intervenir dans l’école dans laquelle il enseignait. Ainsi, Siegelaub, en suivant sa stratégie de mythification, préféra s’effacer et laisser la place d’organisateur à Chuck Ginnever, artiste alors relativement peu connu du monde de l’art new yorkais. Il prit cependant soin de faire venir le déjà très célèbre et influent Dan Graham pour modérer le symposium[15].

Windham College, avril-mai 1968. L’exposition répond au départ à un défi lancé par Ginnever aux artistes : « I got that idea that – why don’t I invite Barry and Weiner to join Carl and we can contrast the Bradford show with one in which I commissioned them to make art with whatever they find available fo fifty bucks at Windham College … It had to be exterior work, they could go to a hardware store, they could do anything they wanted as long as it was outside, and as long as they didn’t spend over fifty bucks on the materials. And they’d also get fifty bucks for talking at the symposium »[16].

Lawrence Weiner, Staples, Stakes, Twine and Turf, vue de l’installation au Windham College, 1968 (Source Image : L. Weiner, Phaidon, p. 45).

Les œuvres présentées répondaient en effet aux principes suivants : réaliser in-situ, utiliser des matériaux trouvés sur place et le tout pour moins de 50 dollars. Les œuvres présentées étaient beaucoup plus audacieuses que celles qui furent présentées durant l’hiver précédant à Bradford : elles allaient dans le sens des nouvelles définitions de la sculpture qui avaient été proposées quelques années avant par Donald Judd (« Specific Objects ») en 1965 ou par Robert Morris en 1966 (« Notes on Sculpture ») : c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas des « sculptures » au sens traditionnel, mais des objets tridimensionnels contingents, en relation directe avec leur environnement architectural ou naturel immédiat. Cette nouvelle sculpture « révélait ses qualités intrinsèques d’objet matériel, non contraint par un souci d’illusion, elle accepte ses limites et accepte de devenir une architecture (un environnement), i.e., une sculpture non-sculpturale »[17].

Carl Andre réalisa une œuvre devenue très célèbre, Joint, constituée d’un alignement de bottes de paille dans la campagne proche de l’école (ill.). Il s’agit de la première œuvre qu’il réalisa à l’extérieur. Susaan Boettger produit une analyse brillante de cette œuvre et de son contexte[18] : en pleine guerre du Viêt-Nam, en pleine époque de libération et de révolution de la jeunesse, le titre renvoie à la marijuana. Il réalise un « joint » d’une centaine de mètres de long. L’œuvre est à mi-chemin entre l’esthétique du land art et de l’art minimal. Mais elle fut aussi interprétée par Kosuth – autre grand absent de ces expositions avec Huebler – comme une œuvre essentielle de l’art conceptuel[19]. Dans tous les cas, cette œuvre de Carl Andre marque un tournant dans sa carrière. On trouvera ailleurs d’autres éléments d’analyse sur le priapisme couché ou l’idée de mettre au sol la colonne sans fin de Brancusi[20].

Robert Barry réalise une œuvre presque invisible qui consiste à tendre entre deux bâtiments 360 mètres de nylon à 6 m de haut (ill.). Le réseau de fils couvrait un carré de 90 x 15 m environ. L’artiste a souhaité remettre en cause la visualité comme seul moyen d’accès à l’œuvre. L’idée et la conception de l’œuvre priment sur sa réalisation devenue secondaire, accessoire. Il décrit lui-même l’œuvre comme mettant en relation les éléments de la nature, ceux de l’architecture et les activités des hommes[21].

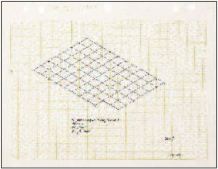

Lawrence Weiner, Staples, Stakes, Twine, Turf, dessin pour l’installation au Windham College (Source Image : G. Stemmrich, Show and telling, p. 120).

C’est souvent l’œuvre de Lawrence Wiener qui a retenu l’attention des commentateurs dans la mesure où celle-ci marque l’arrêt des productions « matérielles » de l’artiste au profit de leurs « descriptions littéraires ». En effet, l’artiste avait réalisé Staples, Stakes, Twine, Turf, qui consistait en une grille régulière réalisée en piquets et fils de nylon tendus sur un terrain de sport de l’école. L’œuvre fut très rapidement détruite par les étudiants de l’école car celle-ci les dérangeait sur leur terrain de jeu. Soit ils n’avaient pas compris ou pas vu l’œuvre, soit l’artiste n’avait pas su se faire comprendre. Toujours est-il que ce micro-événement révéla à Weiner que la concrétisation de l’œuvre pesait dans son travail. Weiner décida à partir de cette date, que ces œuvres pouvaient, ou pas, être réalisées : Ainsi, il déclare dans le catalogue d’une autre exposition « mythique » de Seth Siegelaub de janvier 1969 (« January 1969 ») (ill.) :

1. L’artiste peut construire la pièce

2. La pièce peut être fabriquée

3. La pièce peut ne pas être réalisée.

Vue du catalogue « January 1969 » où l’on voit l’énonce de Wiener, n.p., (Source Image : uncopy.net).

Son travail allait désormais procéder par « déclarations » dont la première dans son inventaire (numéro 001) s’intitule d’ailleurs Staples, Stakes, Twine, Turf. Elle décrite de la façon suivante en 1969 : « A series of stakes set in the ground at regular intervals to form a rectangle with twine strung from stake to stake to demark a grid – a rectangle removed from this rectangle » qui est la description de la dernière œuvre qu’il a « réalisé » ou plutôt dont il a proposé lui-même une interprétation matérielle. L’œuvre présentée au Windham College est donc à la fois la dernière « proposition » réalisée, concrétisée, et le premier « statement » uniquement littéraire. Enfin, le symposium est le moment pour Dan Graham de mesurer les avancées – réelles au demeurant – apportées par les œuvres des artistes.

Donc, pour reprendre les éléments apportés par Alexander Alberro, l’exposition des œuvres répondait à une stratégie de communication savamment organisée : quitter New York, créer le mystère autour d’œuvres marquantes, enrober de mystère leur condition de réalisation et leur impact en terme d’influence sur histoire de l’art et des idées. L’objectif réel et non affiché était de faire entrer la démarche des artistes dans l’histoire de l’art : Siegelaub et ces artistes « avaient une conscience historique aiguë de ce qu’ils faisaient. Tous se voyaient comme des sujets historiques et s’efforçaient de s’insérer dans un grand récit historique » écrit-il dans un autre texte[22]. Siegelaub, en particulier, était tout à fait conscient de contribuer en premier lieu à l’écriture de l’Histoire de l’art[23]. Et l’opération, si l’on peut dire, a réussie car ces deux expositions sont aujourd’hui considérées comme des points de repères dans l’histoire de l’art conceptuel et minimal et même dans l’histoire de l’exposition.

Robert Barry, Dan Graham, Lawrence Weiner et Carl Andre, 1968, Windham College (Source Image : Alberro, p. 19).

Avec ces deux expositions, Siegelaub et les artistes qu’il accompagnait ont achevés un processus historique d’assimilation totale de monde des idées par le marché. Non seulement les œuvres et les idées le plus immatérielles ont fini par être absorbées par le marché de l’art, mais ces idées qui étaient censées remettre en cause ce processus inéluctable avaient finalement été conçues pour lui et par lui[24].

Douglas Huebler, Site Sculpture Project, Windham College Pentagon, Putney, Vermont, 1968, Tate, Londres (Source Image : tate.org.uk).

Œuvres exposées

Bradford Junior College

– Carl Andre, Untitled (144 pieces of zinc), 1968

– Lawrence Weiner, Untitled, 1967 (peinture monochrome sur toile découpée)

– Robert Barry, Untitled, 1967 (peintures monochromes installées soit très bas, soit en carré)

– Douglas Huebler, Untitled (non présent au symposium et jamais crédité – œuvre décrite dans Norvell, p. 140, cf infra).

Windham College

– Carl Andre, Joint, 1968

– Lawrence Weiner, Staples, Stakes, Twine and Turf, 1968

– Robert Barry, Untitled, 1968

– Douglas Huebler, Site Sculpture Project (non présent au symposium et jamais crédité)

Bibliographie

Livres

– Alexander Alberro, Conceptual Art and the Politics of Publicity, MIT Press, Cambridge, Mass., 2003.

– Lucy R. Lippard, Six years: the dematerialization of the art object from 1966 to 1972, University of California Press, Berkeley, 2001 (1ère éd. 1972).

– Patricia Norvell, Recording conceptual art: early interviews with Barry, Huebler, Kaltenbach, LeWitt, Morris, Oppenheim, Siegelaub, Smithson, Weiner, University of California Press, Berkeley, 2001.

– Suzaan Boettger, Earthworks: art and the landscape of the sixties, University of California Press, Berkeley, 2002.

– Michel Bourel, Art conceptuel I, Cat. Expo., CAPC, Bordeaux, 1988.

– Anne Rorimer, New art in the 60s and 70s: redefining reality, Thames & Hudson, London 2001.

Articles

– Alastair Ride, « The curve over the Crest of the hill: Carl Andre and Richard Long », in Rebecca Peabody, Anglo-American Exchange in Postwar Sculpture, 1945-1975. Getty Publications, Los Angeles, 2011.

– Birgit Pelzer et John Goodman, « Dissociated Objects: The Statements/Sculptures of Lawrence Weiner », October, Vol. 90, 1999, p. 76.

[1] Cf. Alberro, Conceptual Art and the politics of publicity, p. 20 et note 41 (cf. bibliographie).

[2] S’il est très difficile de trouver des photographies des œuvres de Robert Barry en particulier, c’est qu’il considérait que celles-ci empêchaient d’atteindre l’accomplissement d’une œuvre purement conceptuelle. Il dit d’ailleurs à cette époque qu’il refusera à l’avenir que ses œuvres soient photographiées, parce que, dit-il, la « documentation [de l’œuvre], dans une certaine mesure, perturbe l’art ». Il précise : « I think that that’s probably what it will be and that they’ll [les artistes conceptuels] just stop having great big larger-than-life-size reproductions and photographs of things, and maybe even cut out tables with all kinds of documentation on them. I really don’t like it too much. I think that the documentation sort of gets in the way of art ». Extrait de son entretien du 30 mai 1969 avec Patricia Norvell, in Recording Conceptual Art, p. 94 (cf. bibliographie). Comme celui d’Alberro, l’ouvrage de Norvell mériterait lui aussi une traduction et une publication en français.

[3] Cf. infra.

[4] En février 1968, Lucy R. Lippard et John Chandler publient un article qui eut un fort impact médiatique, « The Dematerialisation of Art », Art International.

[5] Cet article de février 1968 est à l’origine d’une partie du titre d’un livre majeur de l’histoire de l’art du XXe siècle : 6 Years : the dematerialization of the art object from 1966 to 1972…, publié en 1972. (Reprint de 2001 publié par University of California Press, Berkeley). On trouvera dans ce livre des transcriptions des symposiums de Bradford et du Windham College. Pour plus de renseignements sur Lucy Lippard, cf. Materializing Six Years: Lucy R. Lippard and the emergence of conceptual art, Cat. Expo., Brooklyn Museum, New York, MIT Press, Cambridge, Mass., 2012.

[6] Cf. bibliographie.

[7] Fonds d’archives versés au Museum of Modern Art de New York. Suite à un important travail de numérisation, le contenu des boîtes est désormais consultable : http://www.moma.org/learn/resources/archives/EAD/Siegelaubf.

[8] Conservées à Washington aux Archives of American Art. Index également consultable : http://www.aaa.si.edu/collections/lucy-r-lippard-papers-7895/more.

[9] Ces détails sont expliqués dans le chapitre 1 de l’ouvrage.

[10] « Siegelaub’s strategy was more particularly to propose that increased sales would follow the type of image, prestige, and legitimacy that a corporate patron would gain through collecting art », p. 14

[11] « But Seigelaub had more than a good eye and adept managerial skills ; he also had an extraordinary knack for promotion and publicity », p. 12.

[12] Si Douglas Huebler n’est jamais crédité ou annoncé comme présent pour ces deux expositions, il le fut néanmoins en réalisant une œuvre dont il rend compte dans un entretien avec Patricia Norvell en mai 1969 : « But I did one piece where I used the actual location where I existed; that was in this girls’ college, Bradford Junior College, which we talked about before. And I sent a memorandum… You see, here’s a kind of a system. The visual world is always there. And then there are systems in the world that are always there, like the post office. I’ve done pieces where I’ve dipped into the post office and brought something back out using that system. Well, in the case of Bradford, I used the system which is that memoranda are always being sent out, right I made up a memorandum to a1l students, four hundred girls, and had it put in every mailbox. I said I wanted to use a secret of theirs for a project on which I was working, and I wanted them to write it out. Well, though I wanted their most important secret, I really didn’t expect that anyone was going to give it to me. But then of course the option was, or as a matter of fact the direction was, that they were to write the secret out and then burn the secret in an ashtray and place the ashes in an envelope and put the envelope in my mailbox. And when I had them all in, then I would mix all of the ashes together. You know, that’s kind of like a ritualistic or romantic little gesture and so forth, but the idea was really meant as putting something out into the world, you know-a request like that-based on a kind of system, based on some things that are going on anyway, secrets, you know And remove the load from the secret by having it burned, and then, of course, mixing them all together, and then the final act here was to scatter them throughout the campus ». (Norvell, p. 140). Cette œuvre n’est documentée, à notre connaissance, que par ce témoignage. Par contre, l’œuvre qu’il réalise au Windham College – où une fois encore, Huebler n’est crédité nulle part – est documentée par un superbe collage aujourd’hui conservé par la Tate Modern de Londres (ancienne collection Leo Castelli) : http://www.tate.org.uk/art/artworks/huebler-site-sculpture-project-windham-college-pentagon-putney-vermont-t01823/text-catalogue-entry.

[13] « You have to look down at it. (…) It sort of forces you to examine the area around it. on it and demands that you concentrate on the area around the panel aswell ». Explication donnée par Robert Barry au cours du symposium qui s’est tenu le jour de l’inauguration. Cité par Alberro. Texte extrait des archives de Lucy R. Lippard. Texte intégral encore inédit.

[14] L’enregistrement de cette conversation est conservé dans les archives Lippard. Non publié.

[15] Dan Graham s’était rendu célèbre quelques années plus tôt en publiant, entre autres, un article « historique » : « Homes for America », Arts Magazine, décembre 1966 / janvier 1967.

[16] Chuck Ginnever, cité par Susaan Boettger, Earthworks: Art and the Landscape of the Sixties, p. 82

[17] Cette definition des oeuvres présentées au Windham College est de Siegelaub lui-même : « Sculpture revealing its intrinsic objecthood, not burdened by the problems of illusionism, seemed to accept its delimiting or placement as implicit or become architectural (environmental) hence non-sculptural ». Dans une note inédite extraite des archives Lippard, cité par Alberro, p. 18.

[18] Susaan Boettger, Earthworks: Art and the Landscape of the Sixties, p. 85.

[19] « Andre’s work, like the best art that has been done in our century, is about idea ». Kosuth, « Three since Windham », article non publié mais commandé par Siegelaub à Kosuth. Ce dernier l’avait d’ailleurs signé sous un pseudonyme. Note inédite extraites des archives Siegelaub, cité par Alberro p. 44.

[20] Alistair Rider, Carl Andre, things in their elements, Phaidon, London, 2011 ou Denys Zacharopoulos et Marianne Brouwer, Carl Andre, Cat. Expo., Marseille, Musée Cantini, 1997.

[21] Les explications de Robert Barry n’apportent pas forcément d’éléments aidant à la compréhension de l’œuvre… Au cours du symposium, il présente sa pièce comme suit : « When I came up a few months ago to look over the scene, I wanted to use the land, drive something into the land, circle it some way, emphasize it, create something in proportion to the buildings around it, to the piece of land itself. In the piece I did, I tried to use those same ideas, the fact that there were workmen working underneath this, it’s all part of it, the sky above and the mud below and the buildings are all sort of tied together by the nylon cord ». In Six Years, p. 47.

[22] « Siegelaub and the artists who participated in Eleven Interviews have an acute historical awareness of self-consciousness – almost all of them see themselves as historical subjects and strive to insert themselves into a historical narrative », Alexander Alberro, introduction à Recording Conceptual Art, early interviews par Patricia Norwell, University of California Press, Berkeley, 2001, p. 4.

[23] « Siegelaub in particular […] is conscious of this sense of ‘making history’ », Alberro, Ibid., p. 5.

[24] « The value of art makes untenable the belief that art exists in an autonomous space or sphere, thus underscoring how completely art by the late 60’s had become a market-driven commodity », Alberrro, dans Norvell, p. 12. (« La valeur de l’art rend intenable la conviction que l’art existe dans un espace autonome, soulignant ainsi combien l’art, à la fin des années 1960, était devenu une marchandise totalement axée sur le marché »).

Classé dans Etudes en histoire de l'art, Uncategorized

Into Konrad INHA (1865-1930)

Into Konrad INHA est un des grands maîtres de la photographie finlandaise de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il fut aussi journaliste, écrivain, traducteur et éditeur. Originaire de Virrat, au sud de la Finlande, il a surtout photographié le folklore et les traditions paysannes. Il réalise de nombreuses prises de vue à caractère ethnographique en Carélie de l’Est, région d’où provient l’essentiel de la matière du Kalevala[1]. Son témoignage n’est pas uniquement photographique : il a aussi enregistré les chants folkloriques de cette région. Il fut l’un des 1ers photographes finlandais à quitter le pays pour voyager successivement en Allemagne, en Suisse et en Italie pour en rapporter des reportages photographiques ; en Angleterre, en 1901, il photographie les funérailles de la Reine Victoria et le couronnement du roi Édouard VII. Il se rendra ensuite en Grèce et en Turquie pour couvrir le conflit entre les deux pays.

Ces photographies étaient publiées de son vivant sous forme d’albums édités par l’Atelier Apollo d’Helsinki ou même par tirage individuel. Grâce à cette large diffusion, ses paysages et ses portraits ont ainsi durablement influencé la photographie finlandaise des 1ères années du XXe siècle, jusqu’à nos jours (cf. les travaux de Pekka Turunen, d’Esko Männikkö ou de Riitta Päiväläinen[2]). Son œuvre fait l’objet, depuis quelques années, d’études, de publications et d’expositions. Cependant, aucune exposition ne lui a jamais été consacrée en France.

Bibliographie :

– Aamu Nyström, I.K. Inha, 1894 : Valokuvaaja Vienan Karjalassa – A photographer in Vienna Karelia, Minerva, Helsinki, 2011.

– Kati Lintonen, I. K. Inha, Hymyilevät rannat, Maahenki, Helsinki, 2008.

– I.K. Inha, The Dream of the Landscape, Cat. Expo., Musée Gallen-Kallela, Espoo, 2006.

La « Kopienforschung » ou le problème de la reconstitution des originaux grecs d’après les copies Romaine.

Le phénomène appelé la « Kopienforschung » consiste en la critique des copies romaines en Allemagne au cours du XIXe siècle. Ce phénomène consiste dans la reconstitution de chefs d’œuvres grecs disparus par la confrontation de différentes copies romaines. Ce phénomène de la reconstruction des chefs d’œuvres grecs est considéré par John Boardman comme « le phénomène le plus étrange des recherches sur l’ère antique »[1]. Cette pratique est étroitement associée à la « Meisterforschung » qui est une histoire de l’art uniquement centrée sur la recherche et l’étude des chefs d’œuvres (littéralement « recherche du maître »)[2]. Cette pratique a fait l’objet de plusieurs études depuis quelques années qui ont permis de considérer les œuvres romaines non plus comme de simples copies, mais comme des œuvres « originales ». C’est dans cette perspective que la Kopienkritik a été étudiée ces dernières années. Cependant, elle n’a pas encore fait l’objet d’une étude à part entière qui tenterait d’en expliquer les causes et la véritable nature. Les nombreux textes qui l’étudient se placent d’abord dans une volonté de corriger ses effets. Son étude en tant que moment de l’histoire de l’art devrait permettre de comprendre les enjeux de ce phénomène. Elle devrait aussi permettre de faire émerger l’intérêt des musées de copies, qui sont très nombreux en Allemagne, ainsi que les essais de reconstitution des chefs d’œuvres grecs en bronze. De façon à montrer l’intérêt de l’étude de la Kopienkritik en tant que phénomène historique, nous procéderons en trois temps. Après avoir analysé et présenté ce en quoi consistait la Kopienforschung, nous tenterons de présenter la façon dont elle a été abordée dans des travaux récents. Enfin, nous essaierons de donner des pistes d’interprétation en nous appuyant sur l’ouvrage de J. Chapoutot, Le National-socialisme et l’Antiquité.

En quoi consiste la Kopienforschung ?

La seule œuvre qui a de l’intérêt au regard de l’archéologue qui pratique la Kopienkritik, c’est celle qui est décrite par les auteurs classiques célèbres, comme Pausanias ou Pline par exemple. L’œuvre estimée et recherchée est donc grecque et la plupart du temps décrite dans les œuvres littéraires considérées comme classiques. Cette pratique consiste donc à comparer, au moyen de moulages en plâtre ainsi que par le biais de photographies, les différentes copies romaines d’un chef d’œuvre grec disparu, de façon à reconstituer l’œuvre de Phidias, Lysippe ou Praxitèle là aussi pour les plus célèbres. Cette comparaison vise donc à reconstruire ce que Marcello Barbanera appelle les « nobile opera »[3]. Plusieurs éléments sont importants ici : tout d’abord l’intérêt pour les sources écrites et le rôle essentiel joué par la photographie dans la logique comparatiste que met en place cette méthode[4]. Cette méthode comparatiste provient de la philologie comme le rappelle Elaine Gazda : « Scholars adapted the methodology known as Kopienkritik from philologists who had invented it to reconstruct the stemmata of lost Ur-texts from multiple later manuscrits copies »[5].

Cette méthode fut mise en point en partie par Heinrich Brunn et poursuivi par ses nombreux élèves parmi lesquels Adolf Furtwängler, pour le plus célèbre, ou Georg Lippold[6]. On peut distinguer deux aspects de cette méthode : la reconstitution à proprement parler, qui est le travail des chercheurs. C’est un travail d’érudition et de propositions de reconstitution – nous verrons l’exemple de l’Athéna Lemnia pour laquelle Adolf Furtwängler a proposé une reconstitution dans Die Meisterwerke der griechischen Plastik paru en 1893. L’autre aspect de la Kopienkritik est la constitution de musées de copies souvent au sein d’un département d’histoire de l’art d’une université. Ainsi, au cours du XIXe siècle, toutes les grandes universités se dotent de galeries de moulages de sculptures antiques, romaines pour l’essentiel, mais laissées à l’état de fragment[7]. Ces musées de moulages ont donc une visée pédagogique.

Ces musées de moulages sont nés d’une utopie caractéristique du XIXe siècle : de même que certains artistes pensaient que la photographie serait le moyen de se débarrasser du culte de l’œuvre originale, de l’œuvre unique[8], le musée des moulages permettait d’embrasser du regard les œuvres majeures du monde antique, sans se déplacer de musée en musée. La vertu pédagogique était le principal objectif de ces musées. Le rapport à l’œuvre unique n’était pas le même qu’aujourd’hui. Nous pourrions comparer le rapport à la copie au XIXe avec celui que nous entretenons aujourd’hui avec l’imprimé : si nous lisons un texte de Platon, il ne nous apporte rien de plus que l’ouvrage soit un livre de poche ou bien un qu’il date du XVIIIe siècle. Le texte reste identique. Il en va de même pour la copie et l’œuvre originale au XIXe : l’essentiel de l’œuvre résidait plus dans son apparence, sa signification, et moins dans sa matérialité. Le vaste projet de comparaison morphologique des copies romaines réparties dans les musées du monde vise à établir un corpus d’œuvres originales au départ de d’une série de copies. Cette méthode vise donc à reconstituer la « stemmata » de l’œuvre grecque ou son arbre généalogique en utilisant pour cela les copies d’époque romaine. Le critique des copies a donc pour projet de remonter la filière de la provenance, retrouver la généalogie d’une œuvre grecque perdue. Certains archéologues estimaient à seulement une trentaine le nombre de statues grecques desquelles toutes les autres proviendraient[9]. La Kopienforschung a donc pour projet utopique de constituer un « musée imaginaire » parfait, complet. Et grâce à l’étude, au travail de comparaison des œuvres ainsi réunies (par la photographie ou par le moulage), il va être possible de reconstituer le chef d’œuvre grec disparu. L’Athéna Lemnia peut illustrer notre propos.

L’Athena Lemnia

L’œuvre grecque est décrite par Pausanias et par Lucien[10]. L’œuvre originale date du Ve siècle avant J.-C., elle est due à Phidias et tient son nom de l’île sur laquelle elle se trouvait, l’île de Lemnos. Elle était installée dans la cella du temple construit par les colons grecs vers 450 avant J.-C. Furtwängler propose dans son célèbre ouvrage Die Meisterwerke der griechischen Plastik, publié en 1893 en allemand et traduit en anglais dès 1895, une reconstitution qui fut beaucoup discutée[11]. Il estime avoir reconstitué l’œuvre de Phidias en associant une tête d’époque romaine du Musée de Dresde avec une copie du corps d’époque du Musée de Bologne. Il propose une reconstitution.

Athena Lemnia, essai de mise en couleur, 1990-91 par P. Gercke et H.D. Tylle, Museumlandschaft, Hessen, Cassel. (Source Image : museumkassel.de).

Athena Lemnia, copie romaine, Staatliche Kunstsammlung, Dresde.(Source Image : bildarchiv.skd-dresden.de)

Athena Lemnia, essai de reconsitution de l’oeuvre de Phidias d’après Fürtwangler. Musée des moulages, université de Berlin. (Source Image : Bieber, 1977).

Athena Lemnia, copie d’époque romaine, Museumslandschaft, Hessen, Cassel. (Source Image : Bieber, 1977).

Plus l’œuvre originale était célèbre, plus elle méritait une attention particulière. Les œuvres reconstituées par Brunn ou Furtwängler (comme l’Athéna Parthénos) l’ont été car elles contribuaient à construire une image idéalisée de la Grèce, terre de l’Origine en grande partie fantasmée. Même si le souci pédagogique est bien présent, et les reconstitutions parfois judicieuses, ce qui sous-tend une telle entreprise est à étudier et à clarifier. Les études récentes que nous allons maintenant aborder, ont bien sûr permis de reconsidérer cette approche et d’en comprendre les tenants et les aboutissants. La Kopienkritik avait empêchée de percevoir l’originalité de l’art romain. Grâce à une nouvelle approche et le recul pris vis à vis de cette méthode, les caractéristiques propres de l’art romain ont pu être appréciées à leur juste valeur.

Les apports récents de la recherche